PATIENT – Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung

Aus der Perspektive der Community + Digitalisierung

Vom Monopolwissen in der Medizin zur Vernetzung von Patienten

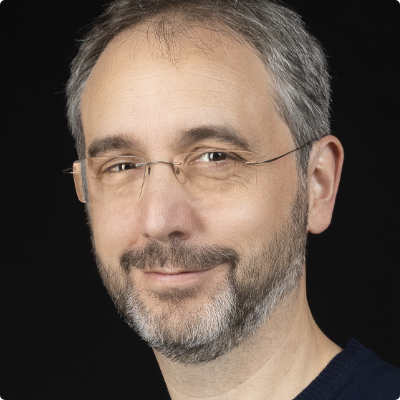

Ein Interview mit Dr. Tobias Gantner

Tobias Gantner studierte Humanmedizin, Philosophie, Gesundheitsökonomie sowie Rechtswissenschaften in Deutschland, der Schweiz, der Volksrepublik China und in den USA. Er war Assistenzarzt in der Transplantationschirurgie und unter anderem für Siemens Healthcare, Novartis Pharma, Bayer Healthcare sowie Johnson&Johnson in Leitungsfunktionen tätig. Er ist Gründer und Geschäftsführer der HealthCare Futurists GmbH, einem internationalen Netzwerk von innovativen Unternehmen, Think und Make Tank. Tobias Gantner versteht sich als Arzt, Unternehmer und Zukunftsmacher. Sein Anliegen ist es, die digitale Transformation der Medizin für breite Bevölkerungsschichten erfahrbar zu machen.

„Kulturelle Interoperabilität ist wichtig, damit das, was vom Arzt gesendet wird, überhaupt beim Patienten ankommt.“

Das Gesundheitswesen steht mitten in der digitalen Transformation. Daraus ergeben sich für alle Akteure besondere Herausforderungen: Wie kann ich mich als Patient über meine Symptome oder die Krankheit informieren und aktiv zur Behandlung beitragen? Wie schaffe ich es als Arzt, die Patienten zur Partizipation zu ermutigen und dies gleichzeitig nicht als Angriff auf meine Kompetenz zu verstehen? Eine Botschaft muss so kommuniziert werden, dass sie beim Patienten ankommt. Die kulturelle Interoperabilität stellt sicher, dass der Patient sich inhaltlich und emotional abgeholt fühlt und sich an das hält, was er mit dem Arzt vereinbart hat.

Kernbotschaften

aus dem Interview mit

Dr. Tobias Gantner

Kulturelle Interoperabilität

Es ist wichtig, neben der digitalen Interoperabilität, also dass unsere Systeme miteinander funktionieren, auch die kulturelle Interoperabilität zu haben. Das bedeutet, dass das, was vom Arzt gesendet wird, beim Patienten auch ankommen muss. Wenn ich mit Menschen auf digitalem Wege kommuniziere, die aber gar nicht digitalaffin sind oder die gar keine digitalen Rezeptoren haben, dann wird die Botschaft nicht ankommen. Ich muss also in der Sprache des Patienten kommunizieren, die er versteht, auch auf dem emotionalen Niveau. Dabei geht es nicht nur um die wörtliche Übersetzung, es geht auch um das Verwenden kulturell immanenter Bilder von Krankheit und Gesundheit, also von Patho- und Salutogenese.

Wertevorstellungen der Patienten verstehen

Die Herausforderung ist, dass wir in das Narrativ des Patienten eintreten. Wir müssen schauen, dass wir in die kulturellen und die Wertevorstellungen von Patienten kommen; dass wir verstehen: „Wie begreift das System, aus dem der Patient kommt – auch das kulturelle System – Krankheit und Gesundheit?“ Das geht in Narrative, in Bilder – in Mythen vielleicht auch – des Patienten und des Systems, in dem er sich befindet. Man kann zum Beispiel eine Art Datenbank an kulturellem und interkulturellem Verständnis anlegen, was meines Erachtens sehr wertvoll wäre, denn es wird Frustration auf beiden Seiten verhindern.

Digitale Netzwerke bilden

Wenn ärztliche Kolleg:innen sich auf einem Kongress treffen, bilden sich ja auch Netzwerke aus, diskutieren möglicherweise Medical Mystery Cases, seltene Fälle. Das geht bis zu gemeinsamen Chatrooms, WhatsApp oder Twitter-Gruppen, in die medizinische Fragestellungen eingespeist werden, die auf dem klassischen Weg nicht gelöst werden können. Da bilden sich gerade neue Netzwerke aus oder alte Netzwerke verändern sich. Spannend ist aber auf der anderen Seite auch, dass Patient:innen immer mehr in Netzwerken denken. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist das wichtig. Wenn man dann im Netz Leute findet, die ähnliche Symptome haben sieht man: „Ich bin nicht allein“.

Arztbild im Wandel zum Partner

Wir kommen durch die digitale Vernetzung immer mehr in eine Ubiquität an Wissen. Wir haben nicht mehr dieses Monopolwissen in der Medizin, wie wir das früher hatten. Ich denke, dass Ärzt:innen gut beraten sind, das nicht als narzisstische Kränkung zu sehen, wenn sie einem gut ausgebildeten Patienten gegenübersitzen, sondern dass sie das als Partnerschaftsangebot begreifen sollten. So wird es auch zu einer Veränderung des ärztlichen Selbstverständnisses kommen, hin zum partizipativ agierenden Partner, der den Patienten auf seinem Weg berät.

Bildung ermöglicht Partizipation

Ich kenne kein Land der Glückseligen, wo ich sagen würde: „Da findet Medizin so statt, wie sie beispielhaft stattfinden sollte.“ Ich glaube aber, dass wir in Bildung investieren müssen, um diese Partizipation zu erreichen. Wir kommen aus diesem mechanistischen Körperbild „Mein Körper ist wie ein Auto – wenn irgendwas nicht funktioniert, dann bringe ich ihn in die Garage, und dann kriege ich ein neues Herz oder eine neue Lunge“. Gleichzeitig ist der Arzt auch kein Mechaniker, sondern im besten Sinne ein Begleiter, ein Berater, ein Unterstützer. Je mehr das Teil der Bildung wird, desto besser kann Prävention, desto besser können aber auch Therapie und Therapietreue funktionieren.

Digitale Transformation beruht auf Nutzen

Ich glaube, digitale Transformation findet nicht aufgrund von Verordnung von oben statt, digitale Transformation hat immer was mit Nutzen zu tun. Wenn Menschen aus einer digitalen Thematik einen direkten Nutzen bekommen, dann wird sich das für sie anders darstellen und sie werden dem anders gegenüberstehen. Chief Listening Officer – dem Patienten zuhören, Narrative anhören, Wertevorstellungen mit einbauen. „Was sind die Erwartungen von den Patienten, wenn sie Medikamente einnehmen, wenn sie Therapien machen?“ Das kann dann auch wieder in Dinge wie die Nutzenbewertung oder Real-World-Evidence eingehen.

Patientenbeteiligung benötigt Sprachfähigkeit

Ich glaube, wir brauchen mehr Patientenbeteiligung. Wir müssen Patienten – Menschen, auch bevor sie krank werden – oder Angehörige von Menschen, die krank sind, in die Lage bringen zu verstehen, welche Opportunitäten zum Beispiel digitale Transformationsmedien mit sich bringen. Also wieder dieser Nutzen, und wir müssen die Leute dabei begleiten, diesen Nutzen herauszuarbeiten. Das ist nicht nur bei Produkten so, sondern das kann ich mir eben auch vorstellen bei digitalen Anwendungen und all dem, was heute vielleicht auch noch unter dem Thema Lifestyle firmiert. Also die Patienteneinbindung ist meines Erachtens etwas, was wir in Zukunft mehr forcieren sollten. Dazu müssen die Patienten aber auch sprachfähig gemacht werden, und hinter der Sprachfähigkeit steht wieder die Bildung.